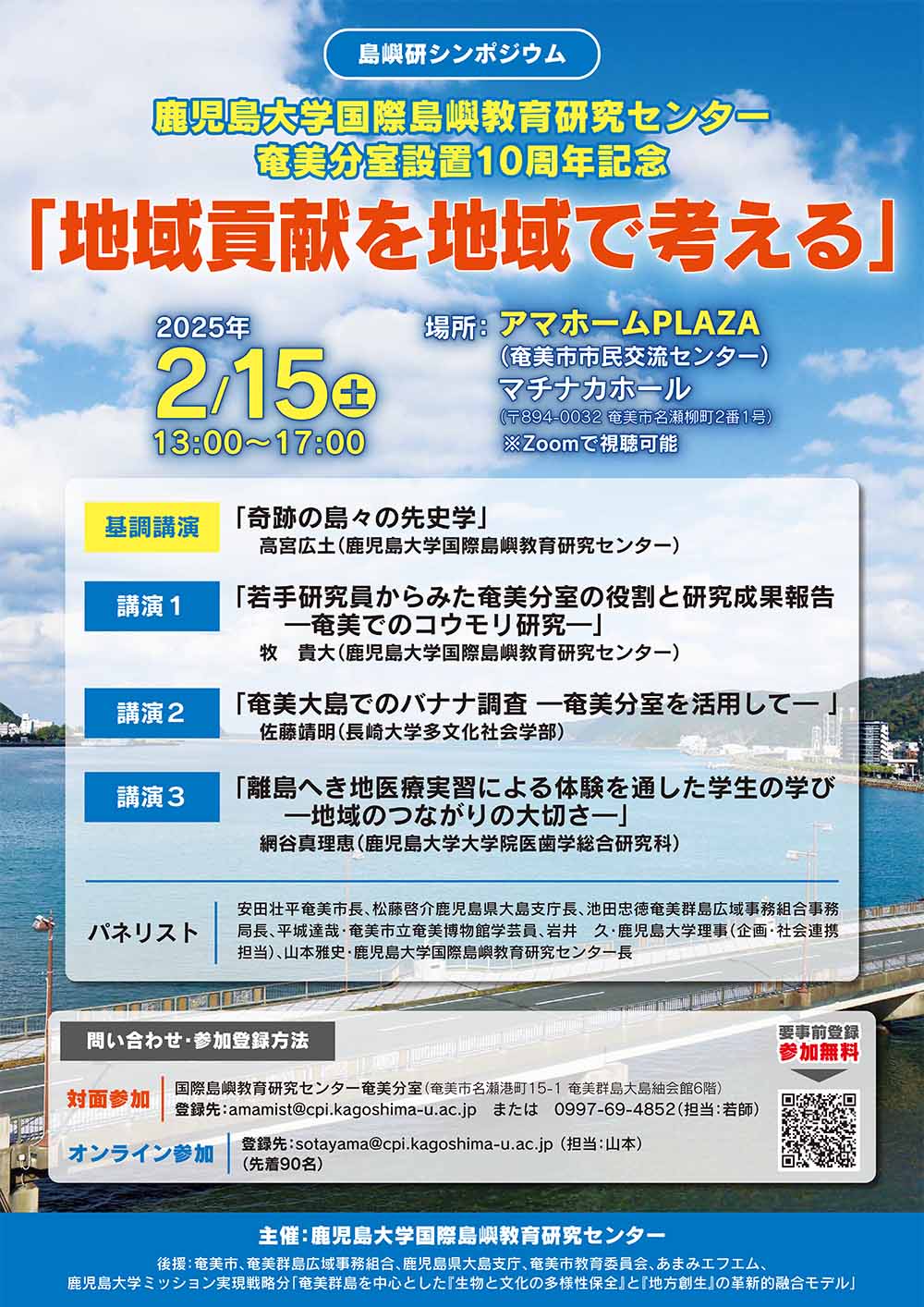

島嶼研シンポジウム

鹿児島大学国際島嶼教育研究センター奄美分室設置10周年記念「地域貢献を地域で考える」

日 時:2025年2月15日(土)13:00~17:00

場 所:アマホームPLAZA(奄美市市民交流センター)マチナカホール(〒894-0032奄美市名瀬柳町2番1号)

開催方法:ハイブリッド(Zoom;先着90名、視聴のみ可能)

主 催:鹿児島大学国際島嶼教育研究センター

後 援:奄美市、奄美群島広域事務組合、鹿児島県大島支庁、奄美市教育委員会、あまみエフエム、鹿児島大学ミッション実現戦略分「奄美群島を中心とした『生物と文化の多様性保全』と『地方創生』の革新的融合モデル」

【趣旨】

奄美群島は社会・文化・生物学的に多様性の高い地域で、世界的に注目を集めています。実際に、奄美大島・徳之島・沖縄島北部・西表島は、2021年7月26日に世界自然遺産に登録されました。一方で、グローバルに、かつ急速に社会経済や自然環境が変化しており、奄美群島の文化と自然の多様性の保全とその多様性維持機構の解明は急務です。そこで、2015年4月1日、鹿児島大学国際島嶼教育研究センターは奄美市に国際島嶼教育研究センター奄美分室を設置し、地元により密着した教育研究活動を推進してきました。今年度で10周年を迎えるため、これまでの奄美分室の活動を振り返るとともに、今後、奄美分室としてどのような教育研究活動を展開していくべきか、地元の皆さま方からご意見をいただきたく、今回のシンポジウムを企画いたしました。

【プログラム】

12:30 受付開始13:00 開演 司会 山本宗立(鹿児島大学国際島嶼教育研究センター)

13: 00~13:05

企画説明 山本雅史(鹿児島大学国際島嶼教育研究センター長)

13:05~14:05基調講演 高宮広土(鹿児島大学国際島嶼教育研究センター)

「奇跡の島々の先史学」

14:05~14:15 休憩14:15~14:35

牧 貴大(鹿児島大学国際島嶼教育研究センター)

「若手研究員からみた奄美分室の役割と研究成果報告―奄美でのコウモリ研究―」

14:35~14:55佐藤靖明(長崎大学多文化社会学部/鹿児島大学国際島嶼教育研究センター令和5年度客員研究員[タイプI])

「奄美大島でのバナナ調査―奄美分室を活用して―」

14:55~15:15網谷真理恵(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科)

「離島へき地医療実習による体験を通した学生の学び―地域のつながりの大切さ―」

15:15~15:30 休憩15:30~16:55 パネルディスカッション

登壇者(敬称略):安田壮平(奄美市長)、松藤啓介(鹿児島県大島支庁長)、池田忠徳(奄美群島広域事務組合事務局長/鹿児島大学国際島嶼教育研究センター令和6年度客員研究員[タイプII])、平城達哉(奄美市立奄美博物館)、岩井 久(鹿児島大学理事[企画・社会連携担当])、山本雅史(鹿児島大学国際島嶼教育研究センター長)、講演者4名(高宮広土、牧 貴大、佐藤靖明、網谷真理恵)

16:55~17:00 閉会の挨拶【要旨】

高宮広土(鹿児島大学国際島嶼教育研究センター)

「奇跡の島々の先史学」

奄美・沖縄諸島の先史学を研究し始めて約30年となった。その駆け出しの頃、よく奄美の研究者に「本土の研究者に協力しても彼らはデータを収集して本土の学会などで発表するだけ、私たちはその内容を知る機会が少ない」としばしば語られた。そのようななか、研究の「地域還元」を主な目的の一つとして「奄美分室」が2015年4月に奄美市に新設された。奄美分室の大きな特徴は国際島嶼教育研究センターの専任教員が常駐し、研究推進および地域還元を試みる点である。本講演ではまず奄美分室が研究推進や最新研究の地域還元を遂行するためにどのような活動を実施してきたかを紹介したい。

次に講演者自身の研究も十分には地元の方にはお伝えできていない。奄美・沖縄諸島の先史時代(ヒトはいるが文字のない時代)を世界の島々の先史学と比較すると世界稀になる文化現象があったことが明らかになりつつある。簡単にまとめと「旧石器時代にヒトがいた島」「狩猟採集のいた島」「狩猟採集から農耕への変遷のあった島」「自然と調和した可能性のある島」などである。世界の島々ではこのうち一つでも当てはまれば「特筆すべき点」となる。奄美・沖縄諸島の先史時代は一つ以上の「特筆すべき点」があった可能性が判明しつつある。奄美・沖縄諸島のようなこのような文化現象のあった島は他に存在しないかもしれない。

牧 貴大(鹿児島大学国際島嶼教育研究センター)

「若手研究員からみた奄美分室の役割と研究成果報告―奄美でのコウモリ研究―」

鹿児島大学国際島嶼教育研究センター奄美分室は、2015年4月1日に鹿児島大学奄美群島拠点の一つとして設置された。分室ではこれまでに7人の若手研究者が所属し、自身の研究をおこなうとともに研究会主催等の普及啓発活動、出前授業や生物観察会の開催等の教育機会の創出、分室の運営等の多様な側面で奄美大島にて活動をおこなってきた。

本発表では2023年より分室に研究員として勤務している演者が、奄美分室の活動と役割について紹介する。また、演者の専門であるコウモリの生態についての研究も奄美大島にて進めてきており、現在おこなっている洞窟に生息するコウモリに関する調査結果も併せて発表する。

佐藤靖明(長崎大学多文化社会学部/鹿児島大学国際島嶼教育研究センター令和5年度客員研究員[タイプI])

「奄美大島でのバナナ調査―奄美分室を活用して―」

近年、世界の亜熱帯地域においてバナナの生産が活発になってきているが、奄美のバナナの品種や栽培の傾向はよくわかっていない。そこで、鹿児島大学国際島嶼教育研究センター令和5年度客員研究員(タイプI:奄美分室利用型)として「奄美大島における熱帯作物栽培の変遷―バナナの学際的アプローチから」というテーマの研究をおこなった。

バナナの品種特定は、専門家にとっても難しい。形態分類において果実が重要な手がかりだが、その形は育ち方によっても変わってくる。そこで、奄美大島と加計呂麻島の各地で葉片サンプルを採取し、これまでの共同研究で集めた他地域のサンプルと合わせてDNA解析(改良型Flexible ddRAD-seq法)をおこない、系統関係を推定した。

鹿児島大学国際島嶼教育研究センターの奄美分室からは全面的なサポートを受けた。分室と地域社会との信頼関係にもとづいて生産者を紹介・案内していただき、訪問調査をスムーズにすすめることができた。また、サンプルの整理や証拠標本作製のための乾燥作業において、施設を利用させていただいた。

この研究によって、奄美にはさまざまな種組成(ゲノムタイプ)のバナナが持ち込まれていることが明らかになった。また、「シマバナナ」と呼ばれるものが遺伝的に幅があることがわかり、琉球と奄美の間で交流が活発におこなわれてきたことが推察された。

網谷真理恵(鹿児島大学大学院医歯学総合研究科)

「離島へき地医療実習による体験を通した学生の学び―地域のつながりの大切さ―」

鹿児島大学医学部では、高い倫理観と社会性に基づいて、地域及び国際社会における自分の役割を認識できる医師を育てることを教育到達目標の1つに掲げている。個人、家族など人のつながりや、地域、文化圏における疾患、医療および社会や人の多様性を理解することで、心理社会背景を含む患者の抱える問題を包括的に理解して支援し、患者を尊重した医療の推進ができることにつながる。

このような地域社会に貢献できる医師を育成するために、鹿児島大学医学部では複数の地域医療教育のカリキュラムがある。これらの離島へき地医療実習で、学生たちは、奄美、徳之島、沖永良部、与論などの奄美群島をはじめ、多くの実習場所で実習を行っている。全人的医療は医療だけではなく、人々の生活や社会的背景、心理背景についても包括的な視点が必要となる。

・PDF (731KB)

・PDF (731KB)